北京市京源学校从1996年创办至今正迈步走向“而立之年”。

特殊的时间节点,总能唤起人们深沉久远的记忆……日前,京源学校正式出版《京源故事》一书。该书分为京源记忆、育人故事、多彩课程、教师成长四个篇章,既荟萃办学者、管理者高水平的理论研究创新成果,也收录了一线教师对课堂教学的鲜活案例,还包括学生个人刻苦学习和健康成长的点点滴滴。一个个故事如同一颗颗璀璨的珍珠,串起了学校的辉煌历程,也照亮了师生们奋力前行的道路。

在近30年的奋斗中,京源学校构建了较为完整的五育并举、全面发展的学校育人模式,创造了丰富多彩、生动活泼的京源实践,先后有上万名学生在这里学习和生活,其中许多孩子在京源度过了从幼儿园至高中15年的整个基础教育的学业生涯,学校幼、小、初、高一体化“纵向有效衔接、横向丰富多元”的课程体系和育人模式帮助他们成长、成才。

校长白宏宽讲述了学校的创校史和名字的由来,并回顾了《京源故事》一书的缘起和诞生,一个个故事,书写着学校一路走来的往昔:

1996年5月20日,北京九中50周年校庆刚刚结束,时任北京九中副书记的白宏宽和副校长麻宝山分别被领导请去谈话,区委区政府决定在石景山区东部的鲁谷开发区里新建一所学校,委任二人分别担任这所学校的党组织书记和校长。领导讲:这个地区新入驻了新华社第二办公区、新闻学院、中国国际广播电台、市法检两院等一批中央、市属单位和中铁等大型央企,这个地区原本教育资源不足,缺少好学校,社会上加强东部教育的呼声很高,希望你们经过几年的努力,在石景山区东部再打造一所九中(九中是当时唯一一所市重点中学)。要求你们即刻到任,确保9月1日正式开学。

筹建一所新学校事务千头万绪,多项工作同时铺开,但给学校取个好名字,赶紧给她“上户口”,完成注册手续成了当务之急。为此,区政府还向全区发出了征名启示,但几个方案市教委都没有通过。市教委相关负责人讲,按北京市地名办规定,要用地名命名学校。学校坐落在京原路旁,排序京原路10号,所以只能叫“京原中学”,时任石景山教育局长的于美云提出,我们遵照市里规定办,但申请将京原路中的原加上三点水,改为源头活水之“源”。此方案寓意深长,也表达了我们的办学志向,把学校办成人才之源、文化之源,源远流长,长盛不衰。一番努力争取,直至石景山区委副书记王建国亲自登门,找到时任市教委主任的徐锡安,才算把此事办成。1996年7月12日,市教委批准“北京市京源学校”校名,为学校正式成立、开学创造了“名正言顺”的条件。

之后,书记、校长二位领导反复研究,深入探讨,征询各方意见,向区政府提出了整合区域内配套建设的教育资源,建设一所幼、小、初、高一体化十五年一贯制学校的请求,得到领导的鼎力支持,在96年开办初中的基础上,97年学前部——京源中学附属幼儿园成立招生,98年小学部开学,99年高中部成立,并更名“北京市京源学校”。

白宏宽表示:“而立之年,当是小有成就之年。我们收集整理了以往时光岁月中发生在这里的一个个平凡却刻有这个时代中国基础教育改革发展印记的故事,呈现给大家,这里每个故事的撰稿人奉献的不仅是稿件文字,更是育人智慧的实践结晶和个人学习、成长的感悟与经历,他们都是京源历史的创造者和记录人,感谢所有京源学校历史的创造者和为推动学校发展做出过贡献的人们。”

30年时光如梭,30年桃李芬芳。《京源故事》分为京源记忆、育人故事、多彩课程、教师成长四个篇章。即日起,本报将陆续节选刊发该书文章,共同回眸那段不负初心的芳华岁月!

京源记忆

葛金胜是北京市优秀教师,从一建校,他就来到京源。从第一届美术特长生开始,葛老师就挑起了打造学校美术特色教学的大梁。在《京源故事》中,他讲述了一盆紫竹兰花在京源生根发芽的故事,更是学校美术特色教育教学成果丰硕,桃李满天下的生动写照。

紫竹兰花

京源学校书画院有很多盆紫竹兰花,每年都会静静地绽放好看的小紫花,这些紫竹兰花“故事”很传奇,因为它们是27年前的同一母株繁衍而来。1997 年北京金帆书画院石景山分院在京源学校成立之初,第一届初中美术班有个叫胡婧的同学从姥姥家剪来一株紫竹兰花枝,扦插到花盆里美化书画院环境。这花生命力奇强,很快就长出新芽,它年年生长,我们年年扦插……紫竹兰花从此一直默默在书画院绽放着多彩的生命。书画院的艺术教育也如同这紫竹兰花一样,27年来茁壮成长、出新出彩、硕果累累。

27年来,从京源学校书画院走出去的同学很多已经卓有成就。富于京源学校特点的美术特长人才培养模式显现出明显优势,学校金帆书画院已成为北京市重要的美术教育试验基地。

学校是如何让书画院的艺术之花常开长盛的呢?一是确立创建美术特色教学模式、培养新型美术专业人才的教育观念。在不影响学生文化课学习进度和课时总量的前提下,采取集中时间、模块授课、课堂教学与课外实践相结合等的美术教学方式,创新了美术特长生专业课程与文化课程相融合的特色课程模式,打破了艺术生偏专业轻文化的魔咒,有利于培养具有审美和人文素养的高素质美术人才。二是建设一支注重专业素质提升、乐于奉献美育的教师队伍。京源学校重视艺术教育,更注重艺术教师队伍的建设。不断提升艺术教师教育软硬件环境,培养了包括葛金胜、邱康、马明月、任峥、黄博翰等一批热爱学生、甘于奉献的美术教师。

紫竹兰花粗放耐养,扦插的新枝常常比老枝长得更加壮实、旺盛,愿它继续伴着书画院的成长,一直花开不断、芬芳四溢……

育人故事

吴丹是京源学校幼儿部的教师。她注重在生活化、游戏化、情景化的一日活动中,因材施教,培养全面而富有个性的幼儿。从《小蝌蚪找妈妈》这本绘本出发,吴丹带领小朋友了解生命的故事、亲近大自然。

小蝌蚪变青蛙

班里的朔朔小朋友从家里带来了一本《小蝌蚪找妈妈》绘本故事。没想到刚一放到图书区,就深深地吸引了小宇的关注。他迫不及待地翻阅起来,还兴奋地向童童介绍:“快看,这是小蝌蚪的书!”童童转过头说:“我妈妈给我讲过这个故事,这是小蝌蚪找妈妈”。说完,童童接过书,有模有样地指着书里的画面给小宇讲了起来。

他们一页一页地翻阅着,找到了画面中不同的小动物,“小鸡、大虾、金鱼、螃蟹、乌龟,还有孩子们口中带胡子的大鱼。”两个充满好奇心的小朋友一边发现、指认、讲述绘本画面中自己感兴趣的小动物,他们的举动引起了更多小朋友的注意,纷纷加入其中,提着五花八门的问题。

过了几天,西西端着一个小盆来了,高兴地对我说:“吴老师,这是我和爸爸在莲石湖捞的小蝌蚪!”话音刚落,已经到园的小朋友立刻围了过来,“哇,真的是小蝌蚪。”

孩子们对班里的新朋友——小蝌蚪,有着各种各样的发现和问题,充满了好奇心。

为了满足孩子们的好奇心和探究欲望,我们把小蝌蚪放在自然角饲养。我带着孩子们给它们拍照、录视频、绘画,用自己喜欢的方式记录小蝌蚪的成长变化。在持续的观察中孩子们发现小蝌蚪不同时期的样子是不一样的,他们是从卵 ——长尾巴的蝌蚪——长出后腿—— 长出前腿—— 尾巴消失变成小青蛙,孩子们一同分享自己的观察结果。最终,我们共同制作出了属于自己的“小蝌蚪成长记”小小书,并投放在图书区,孩子们对自己制作的图书总是津津乐道,百看不厌,而且讲起小蝌蚪成长的故事总是有说不完的话。

多彩课程

以美育人育美人。2018年,音乐老师郝静涛成立了“舞动风箱”手风琴社团。在《京源故事》中,她讲述了音乐小白变身音乐达人背后的故事。

舞动的“风箱”

2018年11月,我成立了“舞动风箱”手风琴社团。带着些许期待,些许紧张,我们一起迎来了“兵荒马乱”的第一节手风琴课。

别看手风琴个头不大,但挂在小豆包的身上,还是有一定重量的。孩子们第一次背起手风琴,兴奋、好奇、激动皆有,就是没有正确的姿势。我们就从如何调节琴带、纠正坐姿、摆正手型、规范指法开始。为了便于二年级的小豆包尽快掌握技能,我们一起创编了学习口诀,随着我的节奏渐入佳境。

最先出现低落情绪的居然是最为努力的女孩小高。社团活动的时候,她姗姗来迟。休息的时候,我问她:“这是怎么了?老师可以帮你。”她低着头嘟囔说“觉着太简单了没意思。”我将那首她觉着简单的乐曲,左手部分换了一种节奏做伴奏,使整首作品音乐风格都发生了改变,小高惊喜地说“原来这首曲子还可以这样演奏!”从此也慢慢收起了练琴时躁动的心。

小高同学的故事不由得让我反思:在孩子们最初的新鲜感过去后,该怎样帮助他们坚持练琴呢?我想,是音乐,是琴声吸引他们开始手风琴之旅,我就要用音乐,用琴声打动他们。

我根据每位同学的演奏能力,为他们“量身定做”适合他们性格特点、演奏风格的小独奏,让他们每个人都拥有了自己的“成名曲”。我还把他们的练习视频剪辑成短视频在群里分享,孩子们看到自己演奏的变化,内心也是收获满满。

2019年5月31日,我们举办了“我和我的祖国——乐动初心”舞动风箱手风琴社团汇报音乐会。音乐会以法国歌曲《艾米丽的华尔兹》拉开序幕,每位同学专注、投入的演奏吸引着在场的每一位观众。随后是全场唯一的独奏演员曹一珊同学为大家演奏《一路平安》,接着几组同学分别为大家表演了小合奏《雪绒花》《铃儿响叮当》《春之歌》等乐曲。音乐会的尾声,许多家长都不由自主地分享了孩子学琴后的变化。

小白妈妈拉着我的手说:“小白学琴过程中,作用最大的就是微信群里的打卡点评了。老师每次精准的点评,是我作为陪练的制胜法宝!”

梓宸妈妈眼睛发着光,内心的喜悦无法掩饰:“学习手风琴后,梓宸变得自信开朗了。在家会想着和拉小提琴的妹妹一起合奏,两个小家伙一起切磋技艺,作为家长,内心的幸福感爆棚啊!”

教师成长

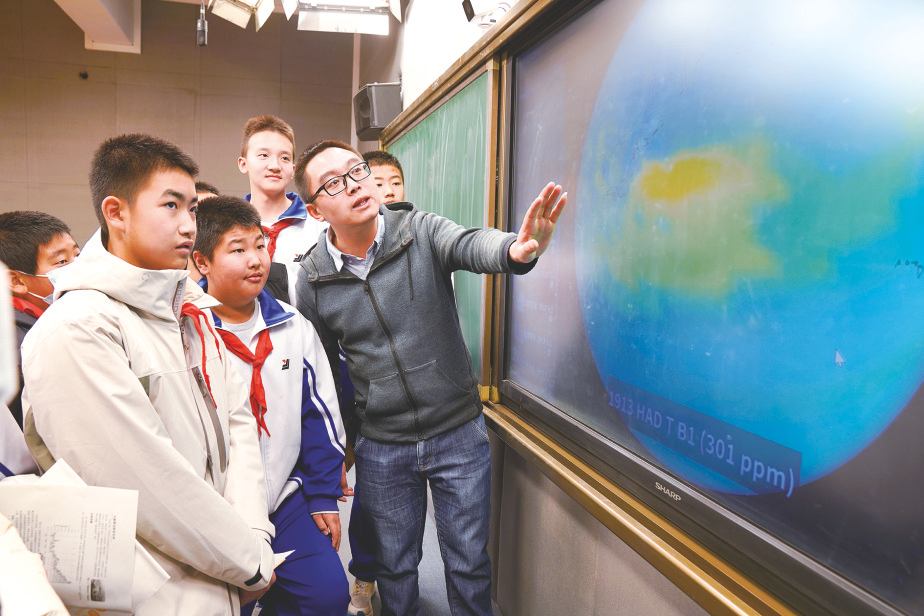

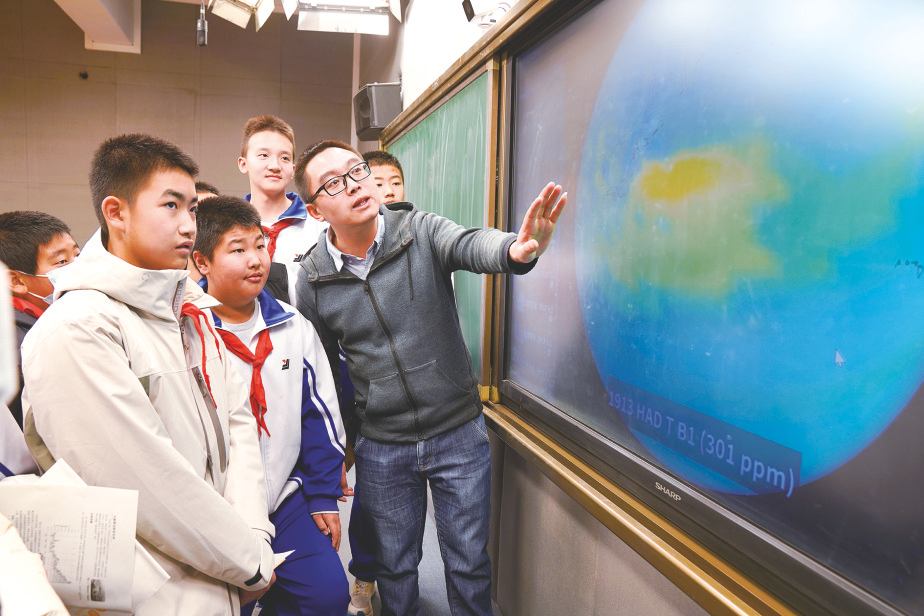

宋波在京源学校工作10年了,是石景山区骨干教师。他的标签不止一个,航模业余爱好者、野外达人……他说,讲课不仅是要把知识教给学生,也不仅是让学生获得一些能力;而是通过演绎自己的人生体验,让学生感受到知识的美,让学生产生一种向往。

一个年轻老师的十年

这是我在京源工作的第10个年头。记得刚工作那年,陈其昌、韩天宇两个学生想组建一个航模社团。孙副校长问我能不能带这两个孩子,我对航模本来就有兴趣,于是抱着试一试的态度答应下来。我和学生们一起学习航模,看国内外的教学视频、课程和书籍,参观航模展览,设计、制作、试飞模型,一有机会就跟资深模友请教,我们几个航模门外汉成为了狂热的航模业余爱好者。

飞机的制作和调试过程充满了风险。有一次赵天翔给热熔枪插电的时候,电线短路,“砰”一声炸到了手,还好没什么大碍。大六轴多旋翼无人机调试,我让张子涵抓住飞机起落架,我来调试,孩子没抓住,螺旋桨转起来,飞机失控在教室直接起飞,高速旋转的螺旋桨差点“砍”了我俩的头。

无人机的智能控制需要用到飞行控制器,它是一套由飞控程序驱动基于单片机和传感器的装置,于是又带学生折腾了单片机和基于arduino的智能硬件等等,其间尽管困难重重,但学生的成长让我欣慰。陈其昌高考自主招生进入南京航空航天大学,现在已经是飞行器设计博士,韩天宇考入北京航空航天大学飞行员,王逸云考入北京航空航天大学自动化专业,赵天翔考入首都师范大学遥感专业,张子涵成为北京大学理论物理博士。学生的成长和学校领导的支持是我坚持下来的动力。

我通过指导学生开展小课题研究的方式,引导学生多角度、多方法、多学科研究,在收集信息、观察记录、工具使用、思维层次等方面师生共同进步。在实践基地的建设过程中,师生都处于一种不断学习探究琢磨的状态。

初一年级学生参与《以实践之手,创文明之城——八大处公共厕所服务水平调查》,通过野外调查和访谈,运用空间分析方法研究公共厕所配置的问题。初二《寻景观差异,享时序之美——八大处公园物候观测》通过生物学中植物物候的观测来探寻区域内部的环境差异,利用发现的差异来为西山文化带景观建设提供建设性意见。高一年级学生开始基于真实问题,灵活运用不同学科的思维和方法来研究解决问题。高二年级的学生在相关学科知识积累和校本选修课学习的基础上,研究的问题科学性更强,甚至能够部分填补区域研究的空白。

我特别感谢这些学生,是他们让我的一些想法能够实现和落地,我们一起共同成长。