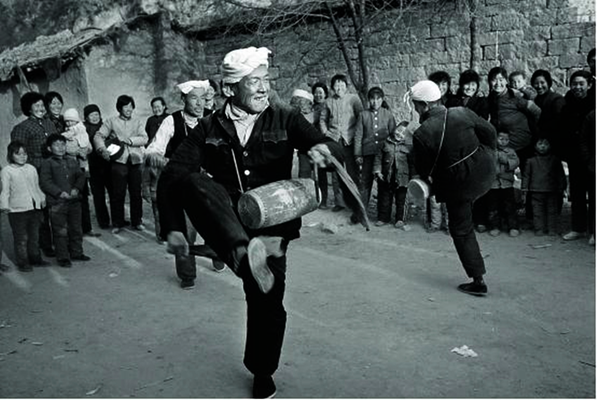

▲建国初期的麻峪村腰鼓队

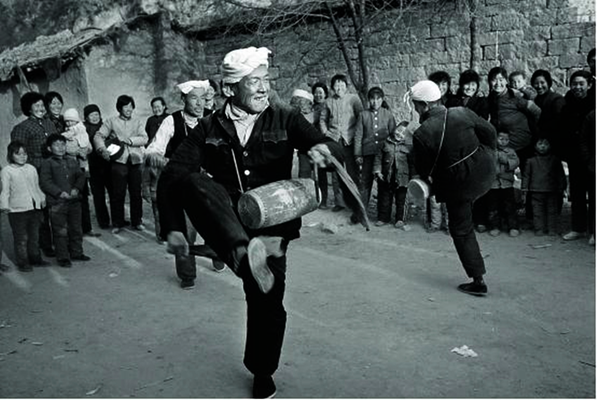

▲建国初期的麻峪村腰鼓队  民国时期的妙峰山庙会

民国时期的妙峰山庙会 在岁月的长河里,每个村庄都沉淀着独属于自己的文化印记,这些印记或是一场热闹非凡的庙会,或是一段婉转悠扬的唱腔,或是一场露天放映的光影。对于京西的麻峪村而言,旧时的文化生活虽没有如今这般丰富,却有着最质朴的热闹与温情——逛庙会的人山人海、演评剧的声情并茂、各类民俗表演的欢声笑语,共同编织成了村民们记忆中最鲜活的生活图景,也承载着村庄几代人的集体回忆。

逛庙会

旧时,一年一度的庙会是老百姓最盛大的文化娱乐活动。北方的庙会一般在农历四月十五前后几天举办,四月十五是“正日子”。此时,正是麦收之前农民少有的几天农闲日,所以,人们都成群结队去“赶会”,俗称逛庙会。逛庙会时,既可以上香、求子、祈福,也可以在庙会集市上购买一些食品、用品或大型家具、农具,还有机会欣赏到各路花会的精彩表演,真是一举多得,凝聚了乡情、民心,几千年来延续至今。

麻峪村离石景山、天泰山很近,所以,大多数村民常去逛这“两山”的庙会,还曾为修复天泰山寺庙集资捐款。要去路途较远的门头沟妙峰山庙会,就需要村会出面组织安排了,因为妙峰山庙会规模大,京西乃至京城很多乡镇都要去妙峰山朝顶进香,各路花会也趁此机会一展风采。麻峪村去妙峰山进香的队伍有三四十人,由刘四老爷带队,一人高举香会大旗在前面开路,大旗上“麻峪村”三个大字格外醒目。庙会上,太平鼓、高跷队在吹鼓手的伴奏下又扭又唱,与其他香会一比高低。听老辈人说,刘四老爷每次带队去妙峰山都要抢着上第一炷香,由于他为人强势,有点霸道,别的村会也总得让着他。

演评剧

从1948年到新中国成立后的50年代,经常有解放军部队或大学的文艺团体来石景山各村表演秧歌剧、活报剧,结合政治形势宣传党的方针政策,演出之前还教乡亲们唱《没有共产党就没有新中国》《解放区的天》等革命歌曲,非常受欢迎。这些演出不仅使村民们受到了教育,也丰富、推动了农村的文化生活,各村都陆陆续续地成立了宣传队和京剧、评剧等小剧团。为了提高演出水平,北京市政府号召专业文艺团体送戏下乡,委派演员到农村辅导排练,并在服装、道具等方面给予支持,农村文化活动非常活跃。

在农村文化活动蓬勃开展的大好形势下,麻峪村也成立了一个评剧团。剧团规模不大,但是文武场齐全,除了配合形势自编自演一些宣传《婚姻法》、扫盲识字、抗美援朝等小节目外,还演过《李三娘打水》《小姑贤》等传统戏和宣传《婚姻法》的现代戏《小女婿》《刘巧儿》。演出场次最多的是《刘巧儿》,剧团由韩孝组织兼演刘延贵,勾广珍和刘淑英轮换扮演刘巧儿,刘淑英的小名正好也叫“巧儿”,她演刘巧儿后小名叫得更响了。赵柱由韩志扮演,赵柱爹由王义扮演,媒婆由刘秀云扮演,剧中的反面人物王寿昌走路一瘸一拐的,扮演者杨增旺腿脚也不大方便,这又是一个巧合。文场配乐主要乐师是王庆云,人称怯老王,胡琴拉得相当好,其他几位吹鼓手出身的伴奏员配合十分默契。演出地点分别在后街和小学校分校,每场演出乡亲们都坐得满满的,欢声笑语,掌声不断。

腰鼓、露天电影

新中国成立后,麻峪村组织了一支有几十名青年人的腰鼓队,经常打着腰鼓又扭又舞地走街串巷宣传表演,非常红火。另外,村中还有由中老年人为主力的太平鼓队和小学校早就成立的鼓号队,每逢年节或重要纪念日都走街或搭台表演,有的人家办喜事也请他们助兴表演。后来,石景山人民公社成立了电影放映队,每周来麻峪村放映一次电影。起初场地在协泰山南院,后来设在小学校操场。这些活动对丰富村民的文化生活发挥了很大的作用。

从庙会的香火缭绕到评剧的婉转唱腔,从腰鼓队的铿锵节奏到露天电影的光影闪烁,麻峪村旧时的文化活动,是村民们精神世界的重要寄托,更是村庄凝聚力的生动体现。这些带着泥土气息与烟火温度的文化记忆,不仅记录了特定年代里村民的生活百态,更成为了连接过去与现在的情感纽带。即便时光流转,那些热闹的场景、熟悉的旋律,依然会在人们的回忆里熠熠生辉,诉说着麻峪村曾经的鲜活与温暖。

选自石景山区档案馆“档案历史文化系列丛书”《麻峪村》一书

▲建国初期的麻峪村腰鼓队

▲建国初期的麻峪村腰鼓队  民国时期的妙峰山庙会

民国时期的妙峰山庙会